Artikel

Artikel

Vor dem Amtsantritt von Donald Trump und seiner oft inkohärenten «America First»-Aussenpolitik hielten die Vereinigten Staaten an einer klaren strategischen Verpflichtung zur erweiterten nuklearen Abschreckung fest. Das Grundprinzip war einfach: Um Angriffe auf ihre Verbündeten in Europa und Asien zu verhindern, entwickelten die USA die Fähigkeit – und bekundeten den politischen Willen – auf Angriffe mit nuklearer Gewalt zu reagieren. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als die NATO dem Warschauer Pakt konventionell unterlegen war, beinhaltete die amerikanische Nukleardoktrin für Europa nicht nur die Androhung von Vergeltungsmassnahmen gegen einen sowjetischen nuklearen Erstschlag, sondern auch die Option eines nuklearen Ersteinsatzes als Reaktion auf einen gross angelegten konventionellen Angriff.

Angesichts des riesigen Arsenals an ballistischen Interkontinentalraketen und strategischen Bombern der Sowjetunion riskierte jede Verteidigung der Verbündeten durch die USA einen Atomschlag gegen amerikanische Städte. Dies liess anhaltende Zweifel an der Glaubwürdigkeit der amerikanischen Verpflichtungen aufkommen: Würde Washington wirklich New York oder Chicago opfern, um West-Berlin oder Tokio zu verteidigen? Diese Bedenken belebten einen Grossteil der strategischen Debatte während des gesamten Kalten Krieges.

Die erweiterte nukleare Abschreckung verfolgte noch einen zweiten Zweck. Neben der Abschreckung vor einer sowjetischen Aggression diente sie auch der Nichtverbreitung von Kernwaffen. Indem sie glaubwürdige Sicherheitsgarantien anboten, konnten die USA wichtige Verbündete – vor allem Westdeutschland und Japan – davon abhalten, eigene Atomwaffenarsenale zu entwickeln. Den nuklearen Club klein zu halten, wurde als entscheidend für die globale Stabilität angesehen, und bewahrte den Einfluss der USA als Dreh- und Angelpunkt der westlichen Sicherheit.

Trotz der vielen Bekenntnissen zur Strategie blieben die Zweifel an der Glaubwürdigkeit der erweiterten Abschreckung – sowohl bei Gegnern als auch Verbündeten – bestehen. Während der Krisen um Berlin (1958-62) und die Strasse von Taiwan (1954-58) stellten sowohl Moskau als auch Peking die Entschlossenheit der USA auf die Probe. Auch war der französische Präsident Charles de Gaulle zutiefst skeptisch, was die Bereitschaft der USA betraf, einen Atomschlag auf das amerikanische Heimatland zu riskieren, um einen Verbündeten zu schützen. Enttäuscht von der US-Unterstützung für Frankreich in Indochina und Algerien, kündigte de Gaulle 1959 die Schaffung einer unabhängigen französischen Nuklearstreitmacht – la force de frappe – an.

Angesichts dieser Zweifel investierte Washington viel, um sowohl Gegner als auch Verbündete davon zu überzeugen, dass es bereit war, echte Risiken einzugehen, um seine Verpflichtungen einzuhalten. Die 1970er und frühen 1980er Jahre liefern ein typisches Beispiel dafür. Als Reaktion auf die Stationierung sowjetischer SS-20-Mittelstreckenraketen in Osteuropa verlegten die USA ihre eigenen Pershing II und bodengestützte Marschflugkörper auf NATO-Gebiet. Obwohl diese Stationierungen das nukleare Gleichgewicht insgesamt nicht veränderten (die Sowjets hätten die Vereinigten Staaten immer noch um ein Vielfaches zerstören können), sollten sie eine politische Botschaft aussenden: Die USA würden ihre eigenen Streitkräfte – und Bevölkerungszentren – zur Verteidigung Europas aufs Spiel setzen. In Asien übte Washington unterdessen Druck auf Taiwan aus, sein Atomwaffenprogramm im Austausch für Sicherheitsgarantien aufzugeben. Eine taiwanesische Bombe hätte die Bemühungen der USA um eine Normalisierung der Beziehungen mit der Volksrepublik China erschwert und ein grösseres Wettrüsten mit Japan und Südkorea ausgelöst.

War die Strategie der erweiterten nuklearen Abschreckung erfolgreich? Zumindest ist sie nicht offensichtlich gescheitert. Trotz wiederholter Krisen hat die Sowjetunion nie direkt das Gebiet eines europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten angegriffen. Gleiches kann man von Ungarn und der Tschechoslowakei nicht sagen, die 1956 bzw. 1968 von der Sowjetunion überfallen wurden. Darüber hinaus blieben die britischen und französischen Nuklearstreitkräfte begrenzt und dienten eher als Ergänzung, denn als Ersatz für die Fähigkeiten der USA. Heute jedoch wird das Fundament der nuklearen Stabilität in Europa unter dem Druck grosser geopolitischer und technologischer Veränderungen immer schwächer.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine, der von ausdrücklichen nuklearen Drohungen begleitet wurde, stellt einen klaren Bruch mit den Normen des Kalten Krieges und der Zeit danach dar. 1975 unterzeichneten die USA und die Sowjetunion die Vereinbarungen von Helsinki, in denen sie die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen bekräftigten und auf die Anwendung von Gewalt zu deren Veränderung verzichteten – Verpflichtungen, die Russland in der Charta von Paris (1990), der Gipfelerklärung von Helsinki 1992 und dem Budapester Memorandum (1994) bekräftigte. Nach der Kubakrise vermieden beide Supermächte weitgehend offene nukleare Drohungen und strebten mit Rüstungskontrollverträgen wie SALT, INF und START nach strategischer Stabilität. Heute droht Russland einem Staat ohne Atomwaffen, dessen Sicherheit es zu verteidigen verpflichtet ist, mit einem Atomanschlag!

Russlands nukleare Drohgebärden wären weniger beunruhigend, wenn die Europäer noch an die Glaubwürdigkeit des amerikanischen Atomschutzschildes glauben würden. Doch Donald Trumps Rückkehr ins Weisse Haus – verbunden mit seiner tiefen Skepsis gegenüber der NATO und unbefristeten Verteidigungszusagen – hat alte Ängste vor einem Rückzug der USA wieder aufleben lassen. Würde er wirklich einen nuklearen Schlagabtausch riskieren, um einen europäischen Verbündeten zu verteidigen? Seine ambivalente Haltung gegenüber der Ukraine – obwohl Kiew 1994 sein von der Sowjetunion geerbtes Atomwaffenarsenal im Austausch gegen Sicherheitsgarantien der USA, Grossbritanniens und Russlands aufgegeben hat – hat wenig dazu beigetragen, das Vertrauen der Europäer zu stärken.

Mittlerweile sieht sich Europa einer zunehmend komplexen und instabilen globalen Nuklearlandschaft gegenüber. Die Schwächung der Rüstungskontrollsysteme, das rasch wachsende Arsenal Chinas und die ungewisse Zukunft des iranischen Atomprogramms nach den israelischen und amerikanischen Militärschlägen im Juni werfen dringend zu klärende Fragen für die europäische Sicherheit auf. Diese geopolitischen Verschiebungen fallen mit disruptiven technologischen Fortschritten zusammen – hochpräzise Angriffsfähigkeiten, verbesserte Überwachung, Raketenabwehrsysteme und künstliche Intelligenz. All dies bedroht die Überlebensfähigkeit von Vergeltungsstreitkräften und stellt die Logik der Abschreckung aus der Zeit des Kalten Krieges in Frage.

In diesem sich abzeichnenden strategischen Umfeld kann sich Europa nicht länger auf die Stabilität verlassen, die durch die bipolare Rivalität zwischen den USA und der Sowjetunion sowie die daraus resultierende Rüstungskontrollarchitektur verliehen wurde. Stattdessen muss sich der Kontinent in einer Welt diffuser nuklearer Risiken, des rasanten technologischen Wandels und der unsicheren amerikanischen Entschlossenheit zurechtfinden – was die Zukunft der europäischen Sicherheit in ein weitaus prekäreres Gleichgewicht bringt als jemals zuvor seit dem Kalten Krieg. Die Identifizierung und Bewertung der Risiken und Vorteile verschiedener europäischer Reaktionen auf diese veränderte Realität ist ein strategisches Gebot, das Forschende, politische Entscheidungsträger und Bürger gleichermassen einbeziehen muss.

Bilder: Keystone, Adobe Stock / rickray

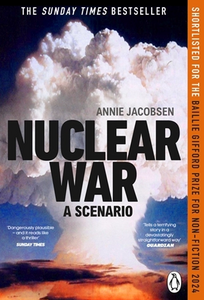

Buch

Bis jetzt wusste niemand ausserhalb offizieller Kreise genau, was passiert, wenn ein Schurkenstaat eine Atomrakete auf das Pentagon abschiesst. Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, choreografieren diese Protokolle das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen. «Nuclear War» von Annie Jacobsen basiert auf Dutzenden von Interviews mit militärischen und zivilen Fachleuten. Es ist ein fesselnder Sachbuch-Thriller und ein eindringliches Plädoyer, dass wir uns für immer von diesen weltvernichtenden Waffen befreien müssen.

Buch

In «The Fragile Balance of Terror», herausgegeben von Vipin Narang und Scott D. Sagan, analysieren renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sich die nukleare Landschaft zum Schlechten verändert hat.